Автомобильная безопасность: история борьбы за человеческую жизнь

- 03.05.2024

- Рубрика:

- Метки: Россия

Современный автомобиль щедро оснащён различными средствами пассивной и активной безопасности.

Тут и ремни с преднатяжителем, и подушки, и многочисленная электроника, позволяющая водителю выиграть лишние секунды и метры тормозного пути. Уже более 100 лет человечество борется с дорожной смертностью и травматизмом, вкладывая миллиарды в бездонную, но такую важную сферу, как безопасность дорожного движения.

Бессмысленно отрицать, что необходимость снижения аварийности появилась вместе с транспортными средствами. Первые автомобили, фаэтоны, то есть кареты, были оснащены двигателем, заменяющим конную тягу. Делали их из дерева, так что последствия столкновений просто ужасают. Инженеры достаточно оперативно озаботились укреплением кузова, а также оснащением ТС исключительно защитными, а не декоративными, как это было ранее, элементами.

Первые в этом списке — тормоза, ключевой элемент автомобильной безопасности.

Сомнения в исправности тормозной системы и сегодня отправляют машину на СТО, причём исключительно эвакуатором, так что начинать рассказ об автомобильной безопасности в частности и о безопасности дорожного движения в целом следует именно с них.

К слову, история появления тормозной системы довольно показательна. Дело в том, что тормозные системы первого автомобиля были дисковыми — то, к чему и сейчас стремятся все автопроизводители. Однако в начале XX века дисковые тормоза показались автовладельцам излишне скрипучими и малопродуктивными, поэтому эволюция пошла по пути сначала ленточных, а после, примерно до пятидесятых годов, барабанных механизмов. И только затем вновь вернулись к дискам — как видите, история действительно циклична. Кстати, сначала тормозами оснащали только колёса задней оси, а в 1910 году презентовали гидравлику. Прожимать педаль было непросто — требовались серьёзные физические усилия, поэтому в 1923 году был официально представлен первый в мире гидравлический усилитель тормозов. Инженера-изобретателя звали Луи Рено, так что первыми обновку получили автомобили марки Renault.

Тогда же, в начале века, немец Фредерик Симмс придумал устанавливать на транспортные средства металлические брусья, оснащённые пневматическими упорами, необходимыми для поглощения удара — так появились автомобильные бамперы. А ещё инженеры обратили внимание на высокие скорости, тяжёлые последствия столкновений и задумались над усилением кузова. Кстати, работы над конструктивом, различные эксперименты с металлами, зонами деформации и прочими элементами несущей конструкции ведутся и сегодня. Позже появились дворники и фары, зеркала заднего вида и «противотуманки», а в 1928 году Генри Форд установил на свои Ford Model A ударопрочные лобовые стёкла. Бонни и Клайд точно оценили обновку, ведь на их автомобиле Ford Fordor Deluxe 1934 года стояло именно такое стекло.

В сороковых Volvo озаботилось пассивной безопасностью, со временем сделав это направление ключевым для бренда. Но основоположником пассивной безопасности автомобиля считают Бела Барени, сотрудника Daimler-Benz. Именно его следует благодарить за общую концепцию безопасного салона, а также за рулевую колонку, которая складывалась сама во время аварии, сохраняя здоровье водителя. Ремни безопасности придумали ещё в XIX веке, но до ума их довели всё те же парни из Volvo, которые с 1959 года стали ими комплектовать каждый автомобиль. Кстати, в 1960-м шведы начали устанавливать в свои машины мягкую переднюю панель со специальной подкладкой, а в 1964-м уже тестировать первые детские автокресла.

С того же 1964 года шведскую аксиому о трёхточечном ремне безопасности приняли и в США. Именно шестидесятые — начало эпохи пассивной безопасности: в 1968 году проводятся первые эксперименты с надувной подушкой для водителя и пассажира переднего ряда автомобиля, а спустя всего пять лет первые вариации airbag уже установлены на моделях Chevy и GM. В 1980-м немцы из Mercedes-Benz представляют божественный W126 — один из самых красивых и обожаемых автомобилей S-класса в истории, на котором подушки безопасности уже были с электронным управлением. В 1994 году шведы ставят на Volvo 850 боковые airbag, позже переродившиеся в надувные занавески, а еще через два года KIA показывает коленную подушку для водителя на своём новом кроссовере Sportage. Параллельно шла работа и над активными системами безопасности: в семидесятых немцы начинают разрабатывать антиблокировочную систему ABS, а в 1987-м Mercedes и Bosch презентуют противозаносную ESP.

Но ещё раньше человечество осознало, что дорожная безопасность зависит не только от автомобиля.

Сколько электроники и подушек безопасности ни устанавливай, ответственность прежде всего лежит на водителе. Поэтому в 1954 году в США начали активно применять радары для замера скорости на дорогах: нарушителю предъявляли вердикт и штраф, которые в тандеме влияли на безопасность дорожного движения куда сильнее, чем различные опции машины. В 1956 году первые радары появились и на улицах Лондона. Это было громоздкое и тяжёлое устройство, которое, кажется, было заметно даже из космоса. Однако свою работу оно делало: в радиусе действия прибора водители сбрасывали скорость и соблюдали ПДД. Более компактные переносные версии появились на вооружении американской полиции только в 1961 году. Кстати, именно их глушили антирадары, которые практически сразу были разработаны и столь же быстро запрещены. К современным дорожным камерам эти устройства никакого отношения не имели: в наши дни камера считает скорость путём деления расстояния на время.

В России испытание первого прототипа автоматического комплекса фотовидеофиксации провели в 1996 году. Прототип мог не только определять скорость автомобиля, но и протоколировать его государственный регистрационный номер. Массовое применение автоматических комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах началось в 2008 году, когда была утверждена федеральная программа по безопасности дорожного движения. В то время на дорогах России ежегодно погибало почти 30 тысяч человек. Внедрение технических средств контроля соблюдения ПДД внесло вклад в повышение уровня безопасности дорожного движения. Спустя 15 лет количество погибших на российских дорогах сократилось в два раза.

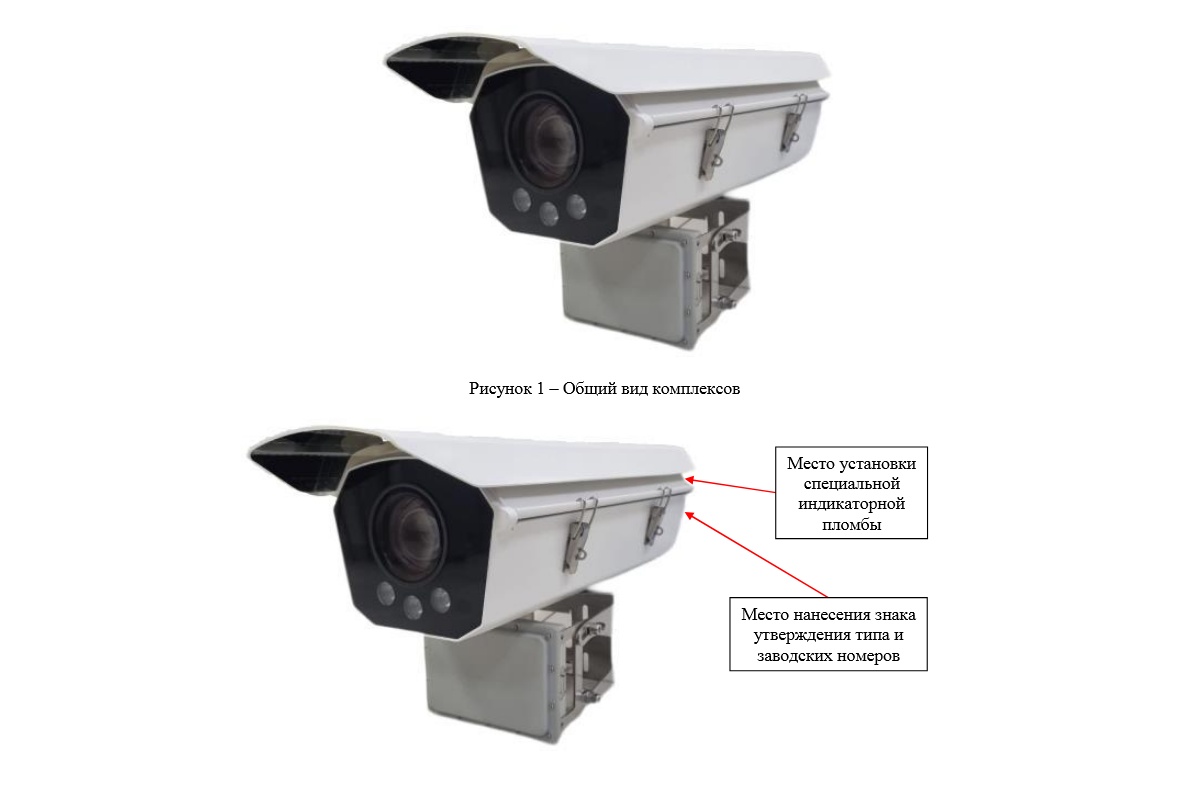

Сейчас техническое средство контроля соблюдения ПДД уже сложно назвать просто «камерой», как привыкли многие автомобилисты. Современные комплексы фотовидеофиксации — это сложные технические устройства, которые включают в себя не только камеру, но и модуль определения скорости, модуль передачи данных и модуль GPS. Это целый компьютер, к которому могут быть подключены всевозможные датчики, например датчик уровня шума, состояния окружающей среды, температуры воздуха, освещения и другие.

Комплексы помогают повысить уровень безопасности дорожного движения и выполнять задачи по снижению транспортного и социального рисков.

«После установки комплекса фотовидеофиксации в «очаге аварийности», число нарушений ПДД снижается на 40% уже в первые две-три недели, а в течение трёх-четырёх месяцев идёт плавный спад. В итоге мы получаем шестикратное снижение количества нарушений ПДД за полгода», — рассказал заместитель генерального директора, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Такой эффективности не достигла пока ни одна автомобильная опция безопасности. Факт неотвратимости наказания — самый действенный способ убедить водителя соблюдать ПДД. Ведь камеру нельзя обмануть, а собранный ею материал — уничтожить. Многолетняя работа комплексов фотовидеофиксации научила российских автомобилистов действовать, исходя из правил дорожного движения и сберегла ничуть не меньше жизней, чем бамперы и ремни безопасности, с которых начиналась борьба за человеческие жизни в эпоху автомобилизации.

Автор: Автоэксперт Алексей Щеглов